L’assurance habitation représente l’un des piliers fondamentaux de la protection des biens immobiliers en France. Cette couverture, souvent perçue comme une simple formalité administrative, revêt en réalité une importance capitale dans le système juridique français. Chaque année, des milliers de litiges et de situations financières dramatiques auraient pu être évités grâce à une meilleure compréhension des obligations légales en matière d’assurance habitation. Les récentes évolutions législatives, notamment la loi Alur de 2014, ont considérablement renforcé le cadre réglementaire, créant de nouvelles obligations pour certaines catégories d’occupants tout en maintenant des spécificités selon le statut de chacun.

Cadre juridique de l’assurance habitation en france selon la loi alur

La législation française établit un cadre juridique complexe concernant les obligations d’assurance habitation, avec des règles distinctes selon le statut de l’occupant. La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Alur) de 2014 a marqué un tournant décisif en introduisant de nouvelles obligations, particulièrement pour les copropriétaires. Cette réforme législative s’inscrit dans une démarche de protection renforcée des biens immobiliers et de sécurisation des rapports entre les différents acteurs du secteur locatif.

Le système français distingue plusieurs catégories d’occupants avec des obligations spécifiques. Les locataires font l’objet d’une obligation absolue d’assurance, tandis que les propriétaires occupants d’une maison individuelle conservent une liberté de choix. Cette approche différenciée reflète la philosophie du législateur français qui cherche à équilibrer protection des biens et liberté contractuelle.

Article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : obligations locatives

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 constitue le socle juridique fondamental des obligations d’assurance pour les locataires. Ce texte impose explicitement au locataire de « s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire ». Cette formulation englobe principalement les risques locatifs tels que les incendies, explosions et dégâts des eaux originaires du logement loué.

L’obligation s’étend à la justification permanente de cette assurance. Le locataire doit présenter une attestation d’assurance lors de la remise des clés, puis annuellement à la demande du bailleur. Cette exigence de justification continue garantit le maintien effectif de la couverture tout au long de la période locative.

Décret n°87-712 du 26 août 1987 sur les garanties minimales

Le décret du 26 août 1987 précise les garanties minimales obligatoires que doit comporter tout contrat d’assurance habitation souscrit par un locataire. Ces garanties incluent impérativement la responsabilité civile locative, couvrant les dommages causés au logement loué par incendie, explosion ou dégât des eaux. Le montant minimal de garantie, régulièrement réévalué, s’établit actuellement à plusieurs centaines de milliers d’euros pour la responsabilité civile.

Ce décret établit également les modalités de justification de l’assurance, précisant le contenu obligatoire des attestations et les délais de présentation. La standardisation de ces exigences facilite les contrôles et réduit les sources de contentieux entre bailleurs et locataires.

Code des assurances articles L111-6 et L210-1 : responsabilité civile

Les articles L111-6 et L210-1 du Code des assurances définissent le cadre général de la responsabilité civile en matière d’assurance habitation . Ces dispositions établissent les principes de couverture des dommages causés aux tiers, qu’ils soient matériels, corporels ou immatériels. La responsabilité civile constitue le noyau dur de toute police d’assurance habitation, protégeant l’assuré contre les conséquences financières de sa responsabilité.

L’article L210-1 précise notamment les exclusions légales et les limitations de garantie, encadrant ainsi les pratiques des assureurs. Cette réglementation protège les assurés contre d’éventuelles clauses abusives tout en préservant l’équilibre économique des contrats d’assurance.

Sanctions pénales et civiles en cas de défaut d’assurance

Le défaut d’assurance habitation expose les contrevenants à des sanctions multiples et graduelles . Pour les locataires, la sanction principale consiste en la possibilité pour le bailleur de résilier le bail pour manquement aux obligations locatives. Cette résiliation peut intervenir après mise en demeure restée infructueuse pendant un mois.

Le manquement à l’obligation d’assurance constitue un motif légitime de résiliation du contrat de location, pouvant conduire à l’expulsion du locataire défaillant.

Sur le plan financier, l’absence d’assurance expose le responsable à supporter intégralement les coûts de réparation des dommages causés. Ces montants peuvent atteindre des sommes considérables, particulièrement en cas d’incendie affectant plusieurs logements ou de dégâts des eaux étendus.

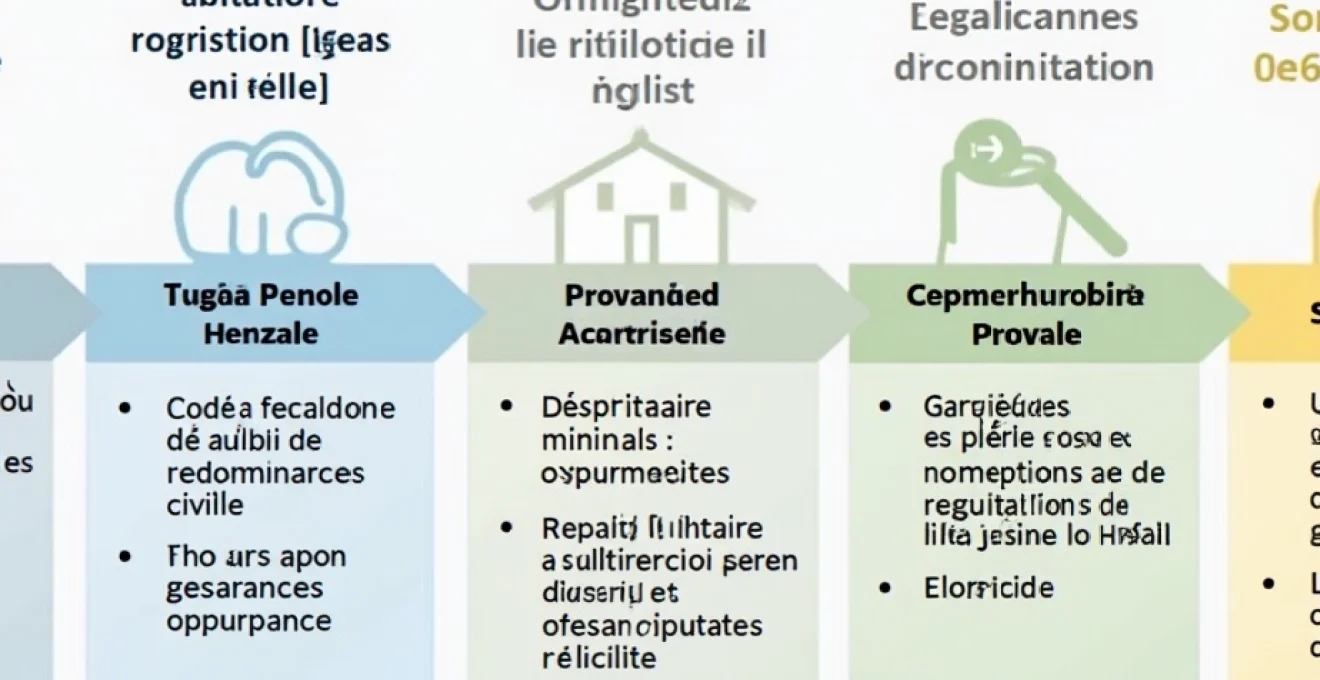

Obligations spécifiques selon le statut d’occupation du logement

La détermination des obligations d’assurance habitation dépend étroitement du statut juridique de l’occupant et de la nature du logement. Cette approche différenciée permet d’adapter les exigences aux risques réels et aux responsabilités de chacun. Le législateur a ainsi créé un système à géométrie variable, tenant compte des spécificités de chaque situation d’occupation.

Locataires : assurance multirisques habitation obligatoire

Les locataires font l’objet d’une obligation absolue de souscription d’une assurance multirisques habitation. Cette obligation s’applique indifféremment aux locations vides et meublées, dès lors qu’il s’agit de la résidence principale du locataire. L’assurance doit couvrir a minima les risques locatifs : incendie, explosion et dégâts des eaux.

L’obligation s’étend aux colocataires, avec la possibilité de souscrire soit un contrat collectif couvrant l’ensemble des occupants, soit des contrats individuels coordonnés. Dans tous les cas, la couverture des risques locatifs doit être assurée de manière continue et suffisante. Les contrats d’assurance habitation pour locataires incluent généralement des garanties étendues : vol, responsabilité civile vie privée, et protection des biens mobiliers.

Propriétaires occupants : responsabilité civile facultative mais recommandée

Les propriétaires occupants d’une maison individuelle hors copropriété ne sont soumis à aucune obligation légale d’assurance . Cette liberté s’accompagne néanmoins d’une responsabilité totale en cas de sinistre. L’absence d’assurance expose le propriétaire à supporter intégralement les coûts de reconstruction et d’indemnisation des tiers en cas de dommages.

Malgré l’absence d’obligation, la souscription d’une assurance multirisques habitation demeure fortement recommandée. Les statistiques montrent qu’un sinistre majeur peut représenter plusieurs années de revenus pour un ménage moyen. L’assurance habitation constitue ainsi un investissement de protection patrimoniale essentiel, particulièrement dans un contexte d’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes.

Copropriétaires : distinction entre parties privatives et communes

La loi Alur de 2014 a instauré une obligation d’assurance pour tous les copropriétaires , qu’ils occupent ou non leur logement. Cette obligation couvre la responsabilité civile vis-à-vis de la copropriété, des autres copropriétaires et des locataires éventuels. L’article 9-1 de la loi de 1965 sur la copropriété impose désormais cette couverture obligatoire.

La distinction entre parties privatives et communes revêt une importance cruciale dans la détermination des responsabilités. La copropriété assure les parties communes, tandis que chaque copropriétaire doit couvrir sa responsabilité pour les dommages originaires de ses parties privatives. Cette répartition des risques nécessite une coordination étroite entre les différentes polices d’assurance pour éviter les lacunes de couverture.

Les copropriétaires non occupants doivent souscrire une assurance propriétaire non occupant (PNO) adaptée à leur situation. Cette assurance couvre notamment la responsabilité vis-à-vis des locataires et les dommages aux parties privatives en cas de vacance locative.

Logements sociaux HLM : clauses particulières du bail

Les logements sociaux HLM font l’objet de clauses spécifiques en matière d’assurance , souvent plus restrictives que le droit commun. Les organismes HLM exigent généralement des garanties étendues et des montants de couverture minimaux supérieurs aux obligations légales. Ces exigences renforcées s’expliquent par la nature sociale du parc et la nécessité de préserver le patrimoine collectif.

Certains organismes proposent des assurances collectives négociées, permettant aux locataires de bénéficier de tarifs préférentiels. Cette mutualisation des risques contribue à réduire le coût de l’assurance pour les ménages aux revenus modestes, tout en garantissant une couverture adaptée aux spécificités du parc social.

Garanties minimales exigées par la réglementation française

La réglementation française définit précisément les garanties minimales obligatoires que doit comporter tout contrat d’assurance habitation souscrit en application d’une obligation légale. Ces garanties fondamentales constituent le socle de protection incontournable, au-delà duquel les assurés peuvent choisir des couvertures complémentaires selon leurs besoins spécifiques.

La responsabilité civile constitue la garantie centrale, couvrant les dommages matériels, corporels et immatériels causés aux tiers. Le montant minimal de cette garantie est fixé réglementairement et fait l’objet de réévaluations périodiques pour tenir compte de l’inflation et de l’évolution des coûts de réparation. Actuellement, les montants minimaux s’établissent à plusieurs centaines de milliers d’euros pour les dommages matériels et à plusieurs millions pour les dommages corporels.

Les risques locatifs constituent la seconde catégorie de garanties obligatoires pour les locataires. Cette couverture spécifique protège le propriétaire contre les dommages causés au logement loué par incendie, explosion ou dégât des eaux originaire du logement. Les montants de garantie doivent être adaptés à la valeur de reconstruction du logement, nécessitant une évaluation régulière pour éviter les situations de sous-assurance.

La garantie catastrophes naturelles, bien qu’obligatoire dès lors qu’un contrat couvre les dommages aux biens, mérite une attention particulière. Cette garantie, encadrée par la loi de 1982, fonctionne selon un mécanisme de solidarité nationale avec une franchise réglementaire. La souscription de cette garantie conditionne l’accès à l’indemnisation en cas de catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel.

Cas particuliers d’exemption et dérogations légales

Certaines situations spécifiques bénéficient d’ exemptions ou de dérogations aux obligations générales d’assurance habitation. Ces cas particuliers, définis restrictement par la loi, répondent à des logiques spécifiques de protection ou de répartition des risques. La compréhension de ces exceptions permet d’éviter des erreurs d’interprétation pouvant avoir des conséquences juridiques et financières importantes.

Les locations saisonnières et meublés de tourisme échappent généralement à l’obligation d’assurance pour le locataire temporaire. Cette exemption se justifie par la courte durée d’occupation et la responsabilité assumée par le propriétaire exploitant. Néanmoins, une assurance villégiature demeure recommandée pour couvrir la responsabilité civile du vacancier pendant son séjour.

Les logements de fonction attribués par les employeurs publics ou privés relèvent d’un régime particulier où l’assurance peut être prise en charge par l’employeur, dégageant l’occupant de son obligation personnelle.

Les situations d’hébergement à titre gratuit constituent une autre exception notable. L’hébergé bénéficie de la couverture de son hébergeur, qu’il soit propriétaire ou locataire. Cette exception ne dispense cependant pas l’hébergé de sa responsabilité personnelle pour les dommages qu’il pourrait causer, justifiant souvent la souscription d’une assurance responsabilité civile vie privée.

Les propriétaires de logements vacants non loués peuvent également être dispensés d’assurance dans certaines circonstances. Cette exemption reste néanmoins risquée, car elle expose le propriétaire à une responsabilité totale en cas de sinistre affectant les tiers ou la copropriété le cas échéant.

Conséquences juridiques et financières du défaut d’assurance habitation

L’absence d’assurance habitation expose les contrevenants à des conséquences multiples et souvent disproportionnées par rapport aux économies réalisées. Ces conséquences se déclinent sur plusieurs plans : juridique, financier, et social, créant des situations parfois dramatiques pour les personnes concernées. L’analyse des contentieux montre que le défaut d’assurance constitue l’un des facteurs les plus fréquents d’endettement des ménages suite à un sinistre.

Sur le plan juridique, la résiliation du bail constitue la sanction la plus immédiate pour un locataire défaillant. Cette résiliation peut intervenir dans un délai très court après mise en demeure, plaçant le locataire dans une situation de précarité résidentielle. Les tribunaux appliquent cette sanction avec une grande fermeté, considérant l’assurance comme une obligation fondamentale du contrat de location.

Les conséquences financières peuvent être dramatiques, particulièrement en cas de sinistre majeur. Un incendie détruisant plusieurs appartements peut générer des coû

ts de reconstruction et d’indemnisation pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros. L’absence d’assurance transforme le sinistré en débiteur personnel de ces montants, avec toutes les conséquences que cela implique : saisies sur salaire, procédures d’exécution forcée, et inscription aux fichiers d’incidents de paiement.

Les victimes de sinistres causés par des personnes non assurées peuvent engager des procédures de recouvrement particulièrement longues et complexes. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peut intervenir dans certaines situations, mais son champ d’application reste limité et les indemnisations partielles. Cette situation crée une inégalité de traitement entre les victimes selon le statut assurantiel du responsable.

Les conséquences sociales ne doivent pas être négligées. L’expulsion consécutive à une résiliation pour défaut d’assurance peut déclencher une spirale de précarité, particulièrement difficile à inverser dans un contexte de tension du marché locatif. Les familles concernées se retrouvent souvent contraintes d’accepter des logements inadaptés ou de recourir à l’hébergement d’urgence.

Procédures de souscription et attestations obligatoires

La souscription d’une assurance habitation répond à des procédures strictement encadrées par la réglementation, particulièrement lorsqu’elle résulte d’une obligation légale. Ces procédures visent à garantir l’effectivité de la couverture et la transparence des relations entre les différents intervenants. La dématérialisation croissante des démarches facilite aujourd’hui ces formalités tout en maintenant les exigences de sécurité juridique.

L’attestation d’assurance constitue le document central de justification de la couverture. Ce document standardisé doit mentionner obligatoirement l’identité de l’assuré, l’adresse du logement couvert, la période de validité de la garantie, et les risques couverts. L’attestation doit être délivrée dans les huit jours suivant la souscription et renouvelée automatiquement à chaque échéance annuelle.

La procédure de contrôle par le bailleur s’exerce selon des modalités précises. La demande d’attestation doit être formulée par écrit, avec un délai de réponse maximum d’un mois pour le locataire. En cas de non-présentation de l’attestation, le bailleur peut mettre en demeure le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en demeure fait courir un délai d’un mois au terme duquel la résiliation peut être prononcée.

La dématérialisation des attestations d’assurance simplifie les démarches administratives tout en renforçant la traçabilité des échanges entre bailleurs et locataires.

Les assureurs ont développé des plateformes numériques permettant la délivrance instantanée d’attestations et leur transmission directe aux bailleurs. Cette modernisation réduit les sources de contentieux liées aux délais ou aux défauts de transmission des documents. Les attestations électroniques bénéficient de la même valeur juridique que les documents papier, sous réserve du respect des standards techniques de sécurité.

La souscription en ligne d’assurance habitation s’est généralisée, particulièrement pour les contrats standards. Les comparateurs d’assurance facilitent le choix des consommateurs en présentant les offres selon des critères objectifs : montants de garantie, franchises, exclusions, et tarifs. Cette transparence accrue favorise la concurrence et contribue à l’amélioration du rapport qualité-prix des assurances habitation.

Les procédures de résiliation et de changement d’assureur ont été simplifiées par la loi Hamon de 2014, qui autorise la résiliation à tout moment après la première année de contrat. Cette facilité de résiliation incite les assureurs à améliorer continuellement leurs prestations pour fidéliser leur clientèle. Le changement d’assureur peut désormais s’effectuer en quelques jours, avec transfert automatique des garanties pour éviter toute interruption de couverture.

La coordination entre ancienne et nouvelle assurance fait l’objet d’une réglementation spécifique pour éviter les doublons de cotisations ou les lacunes de couverture. L’assureur entrant se charge généralement des formalités de résiliation auprès de l’assureur sortant, simplifiant les démarches pour l’assuré tout en sécurisant la continuité des garanties.